Lubin Baugin

Lubin Baugin

- Artiste

- Tous les tableaux par ordre chronologique

- Toutes les œuvres d'art par l'alphabet

- Tableau du jour

Lieu de naissance : Pithiviers

Date de naissance: 1612

Date de décès: 1663

Biographie:

Lubin Baugin est un peintre français du XVIIe siècle. Trois périodes peuvent se dégager dans son œuvre : une première de natures mortes (vers 1630), une seconde italianisante (vers 1640-1642), et une dernière caractéristique de ce classicisme austère que Jacques Thuillier a nommé « atticisme parisien ».

Né à Pithiviers ou à Courcelles-le-Roi dans une famille aisée, Lubin Baugin se forme dans l'entourage des peintres de Fontainebleau, avant de rejoindre Paris dans les années 1628-1629.

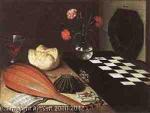

Son origine provinciale lui interdit, dans un premier temps, d'entrer dans la confrérie des peintres parisiens, et de pratiquer les sujets les plus élevés de la hiérarchie des genres. Aussi s'installe-t-il, rue du Cœur-Volant, dans l'enclos de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui accueillait les peintres provinciaux, à l'instar des frères Le Nain ses contemporains, ou étrangers, notamment flamands, qui peignaient des tableaux destinés à la décoration des intérieurs privés. Il est reçu, en 1629, maître peintre de la corporation de Saint-Germain-des-Prés. C'est pourquoi l'on suppose que les quatre natures mortes qui sont parvenues jusqu'à nous, la Nature-morte à la coupe d'abricots, la Nature morte à l'échiquier, le Dessert aux gaufrettes et la Coupe de fruits datent de cette période des années 1630-1635. Une cinquième nature morte, dite au couteau ou au plat en étain ou encore à la miche de pain lui est attribué, de façon incertaine .

Grâce à sa fortune familiale, Baugin se rend, entre 1632 et 1640, en Italie. Il y épouse une Romaine, Brigitte Daste, dont il a deux enfants à Rome, en 1637 et 1640. Mais aucun document ne permet actuellement d'être sûr des œuvres qu'il réalisa durant ce séjour. Toujours est-il qu'il revient en France chargé de l'influence des peintres italiens comme Corrège, Parmesan et Raphaël, vers lesquels son inspiration va désormais se tourner.

De retour à Paris, Baugin s'installe pont Notre-Dame. Titulaire d'un brevet de peintre du roi (vers 1641), il choisit désormais des sujets religieux, d'un rapport plus conséquent que les natures mortes. Vers 1640-1642, il peint des huiles sur bois de petit format, où l'on reconnaît l'influence de Raphaël, comme dans le portrait de la Sainte Famille conservé au musée des beaux-arts de Dijon.

En 1643, c'est la consécration: il entre enfin dans la corporation des peintres parisiens, et peut à ce titre pleinement exercer son métier dans la capitale. Fort du titre de « maître peintre à Paris et peintre ordinaire du roi », il s'installe rue Saint-Antoine, et peut, dans un style que Jacques Thuillier a nommé l'atticisme parisien, pratiquer les genres les plus nobles, pour une clientèle officielle : grands tableaux de sujets mythologiques, retables et décors sacrés, notamment celui de la chapelle de la Congrégation des Nobles. Il reçoit également commande de plusieurs tableaux pour orner les chapelles de Notre-Dame de Paris. Il est alors au sommet de sa gloire et entre, en 1651, à l'Académie royale de peinture et de sculpture - et en être exclu quatre ans plus tard pour absentéisme.

La fin de sa carrière est marquée par un style plus dépouillé, mais qui fait toujours preuve de la même maîtrise technique et du même sens de la mise en scène, comme en témoigne son Christ mort pleuré par deux anges, d'une sobriété toute pathétique, considéré comme son chef-d'œuvre .

Le lendemain de sa mort, le 11 juillet 1663, il est enterré à l'église Saint-Sulpice, à Paris.

À sa mort, Lubin Baugin sombre rapidement dans l'oubli, sa manière étant jugée fautive par rapport au classicisme triomphant de la fin du XVIIe siècle. L'arrêt définitif que donne sur son œuvre l'influent historiographe André Félibien en 1688, en raison de « certaines pratiques de peindre qui ne sont point naturelles », lui porte un coup fatal : « Lubin Baugin ne peut être mis au nombre des excellen s peintres . » Et le surnom de « petit Guide » qui lui fut attribué au XVIIIe siècle, en raison d'un rapprochement (malencontreux) avec Guido Reni fait par le collectionneur d'art Pierre-Jean Mariette et qui persiste encore de nos jours , confirma le dénigrement dont son œuvre fut victime, et eut pour conséquence de l'enterrer pendant près de deux siècles.

Lubin Baugin est redécouvert au XXe siècle, notamment par le biais de deux de ses natures mortes (à l'échiquier et à la chandelle), qui sont exposées lors de la fameuse exposition des « Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle » organisée par Paul Jamot et Charles Sterling et qui se tint au musée de l'Orangerie en 1934. Cette exposition (qui contribua à faire redécouvrir également un peintre comme Georges de La Tour) le rapproche d'autres maîtres de natures mortes comme Jacques Linard ou Louise Moillon. Cette exposition a donné lieu à une nouvelle exposition hommage, au musée de l'Orangerie, du 22 novembre 2006 au 5 mars 2007, intitulée « Orangerie, 1934 : les “peintres de la réalité” », et qui exposa les deux mêmes natures mortes de Baugin .

Plus...

Wikipedia link: Click Here